集群架构、集成平台、多机多活、一体化集群、云原生

在数字化医疗时代,集成平台如同医院的“神经系统”,串联起HIS、LIS、PACS等核心系统。随着业务量激增和容灾要求升级,传统的单机部署模式已无法满足需求。本文为上篇,将深入解析三种较为常见的集群架构,并通过多项维度分析不同集群架构的比较优势,为不同规模医疗机构的平台集群架构选型提供参考。

集成平台集群架构详解

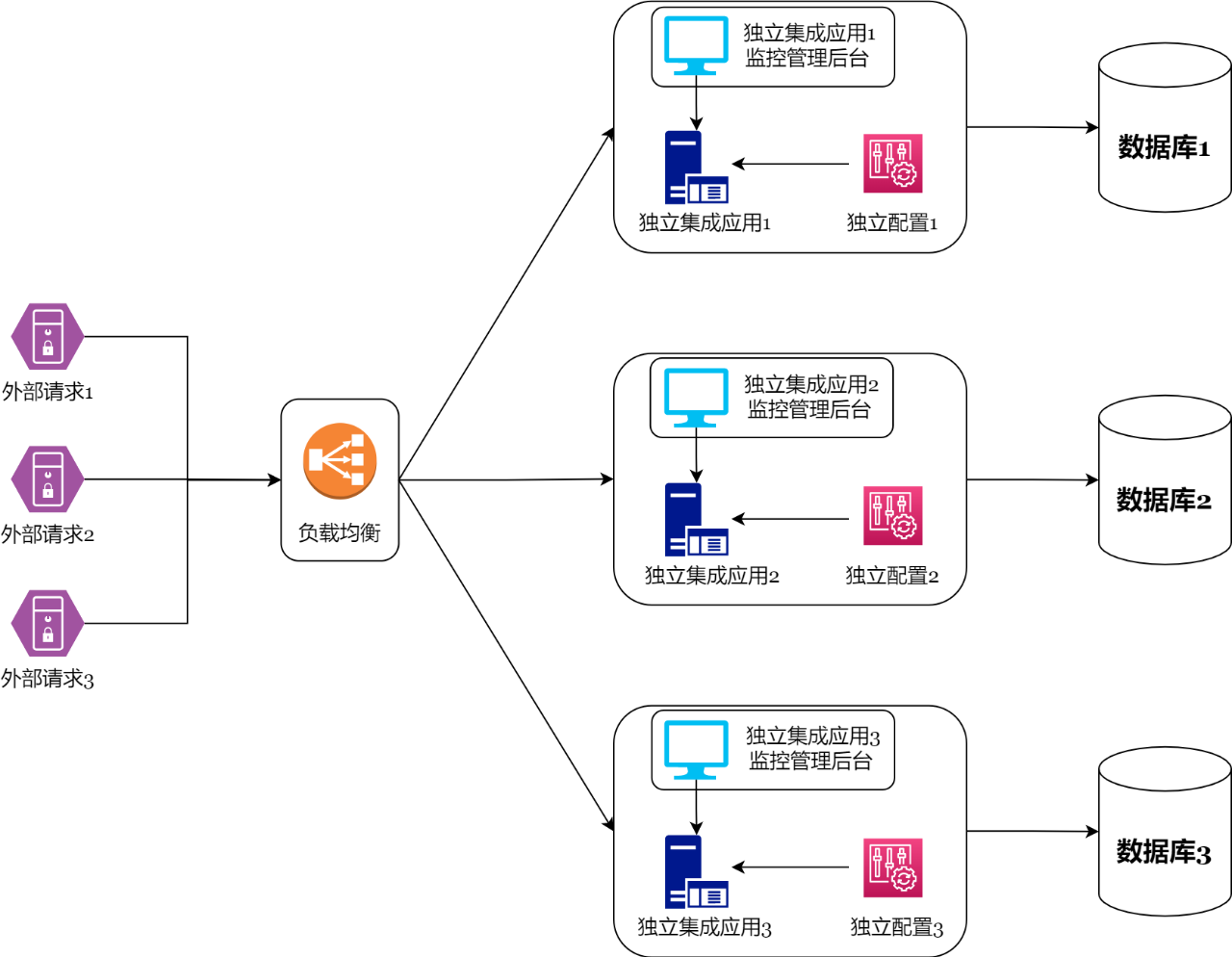

多机多活集群:初级简单的“并联模式”

多机多活集群是一种基础的负载均衡架构,是传统单机系统部署在多台虚拟机上形成的“集群”(其核心仍是多个独立的单机实例),其核心原理是通过多台独立服务器并行运行,由负载均衡器(如Nginx)将外部请求分发到不同节点。每个节点独立处理业务,节点之间无通信机制,数据同步通常依赖数据库复制、定时任务或人工干预,难以保证业务层面的强一致性。

多机多活集群架构示意图

这种架构的优势在于部署简单快捷,横向扩展时只需不断添加新节点即可。然而,由于节点间缺乏协调,同时没有中央控制系统,数据一致性难以保障。

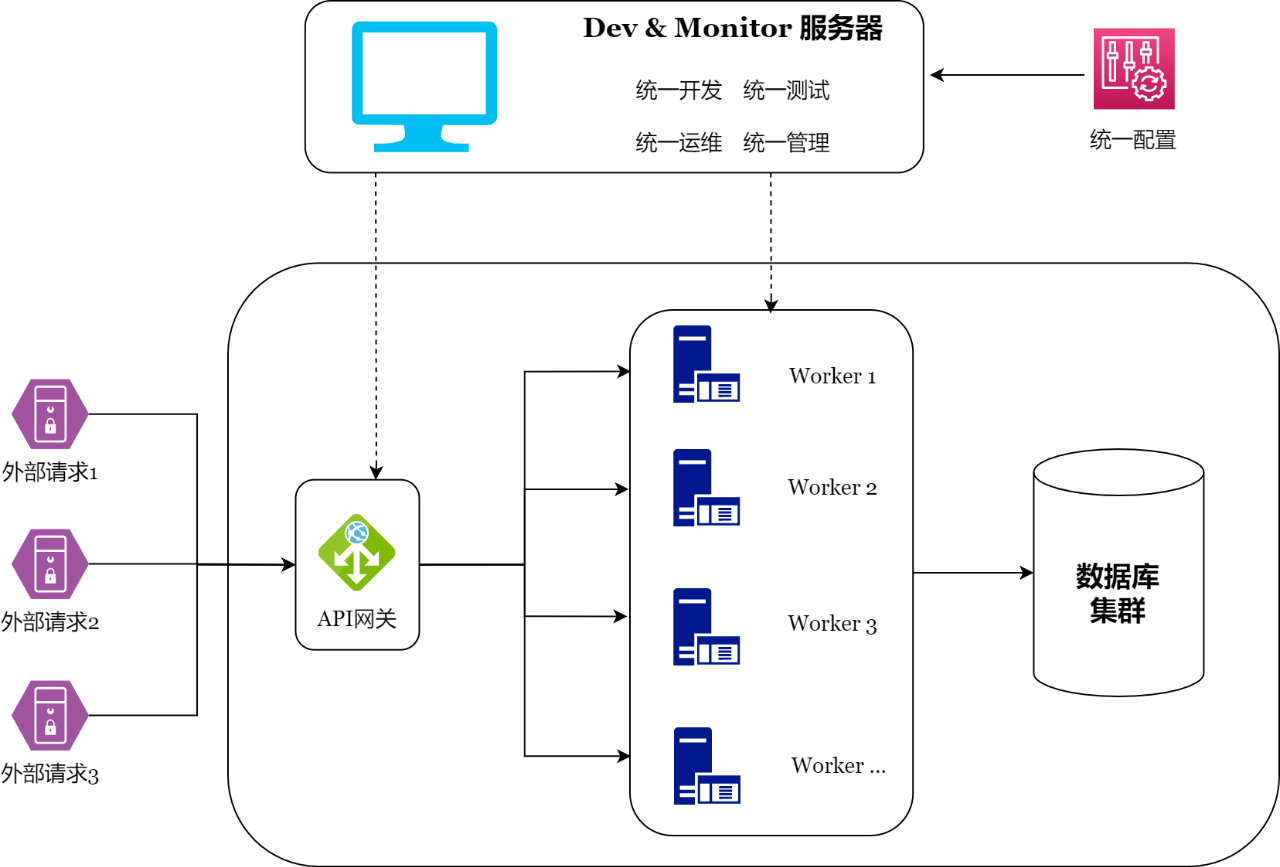

高可用一体化集群:稳定高效的“首选方案”

高可用一体化集群通过中央控制节点进行统一调度,协调集群内节点状态,实现开发、测试、监控、运维等的一体化,达到一处配置、多点运行、数据一致的效果。确保高负载状态下的稳定运行,同时遇到故障时能够自动检测与快速切换。此架构下,运维人员可通过统一的中央管理界面进行全部节点的控制,大幅降低运维复杂度。

高可用一体化集群架构示意图

高可用一体化集群的技术实现有别于多机多活这种通过二次封装实现集群方案,属于产品底层架构级的技术方案,不但运行可靠高效,而且在运维、升级和管理等方面也更为便捷,同时能够保障业务配置和数据的一致性。因此,它是大多数三级医院和区域的首选方案,尤其在预算有限但需满足GB/T 20988-2007、GB/T 20984-2022 等各类信息安全标准规范的场景下,在集成平台的几种集群架构中的性价比优势极其显著。

分布式云原生集群:超大规模集成的“准终局形态”

分布式云原生集群采用微服务架构,不仅是系统本身而且还把运行在系统中的每个集成业务进行独立拆分成容器化,可在私有云、公有云、混合云环境中自由灵活部署,并且支持跨云或跨地域的弹性伸缩。计算、存储、消息等核心组件均采用分布式架构,具备应用级的运行隔离能力,可实现单应用的资源分配(cpu核数、内存量等),达到每个集成业务之间运行互不影响,完全独立,超高可用。

分布式云原生集群架构示意图

相比传统集群架构,它能够有效利用硬件资源,智能动态分配计算资源,合理规划运行环境,提高系统的稳定性和可靠性。而且在负载能力上,理论上是如果云环境是无限资源的话,是没有上限的,可线性增长。

分布式云原生集群不论是在效率、资源利用率、负载能力、扩展性、运维管理上都表现得非常优秀。然而其部署与治理相对复杂,需依赖云平台基础设施和PaaS层的运维能力,有一定技术门槛,所以一般用于超大规模的集成项目。

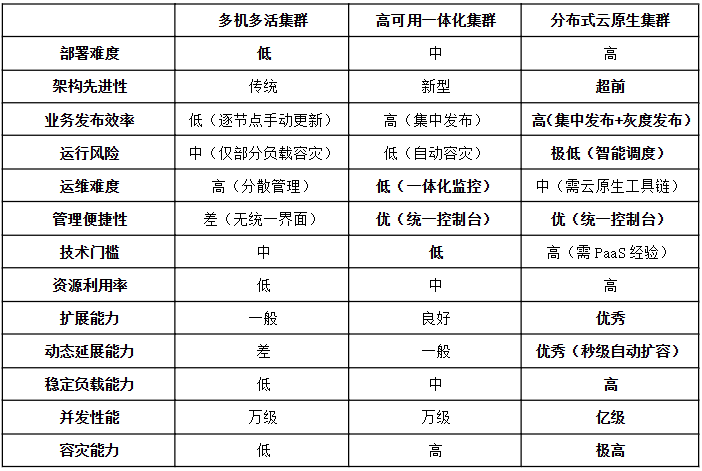

三大集群架构横向对比表

结语

通过对多机多活集群、高可用一体化集群和分布式云原生集群的深入分析,可以看出,不同的集群架构在部署难度、稳定性、扩展能力、数据一致性等方面各有特点,适用于不同规模和需求的医疗机构。在之后的文章中,我们将深入探讨医疗机构在实际应用中如何评估自身需求,并结合医院规模、业务模式、信息化发展阶段等因素,选择最适合的集成平台架构。敬请期待!

Odin文章评论: