医院、集成建设、集成平台

来源:中国数字医学微信公众号 (文章由Odin供稿)

近十年来,医疗行业围绕电子病历、智慧服务和智慧管理“三位一体”的信息化建设,取得了显著成效。“以评促建”的模式极大地提升了医院的服务质量和运营效率。然而,截至2022年度的互联互通测评数据显示,能够通过互联互通四甲及以上评审的三级医院仅占全国总量的约20%。这一数字背后,反映出医院在信息化发展中依然面临着三大核心难题:建设周期长、实施难度大、运维管理复杂。

在这其中,如何“建好、用好、管好”集成平台,成为技术层面推动信息化转型的决定性因素。

首先,需分清平台定义的“2个概念”:

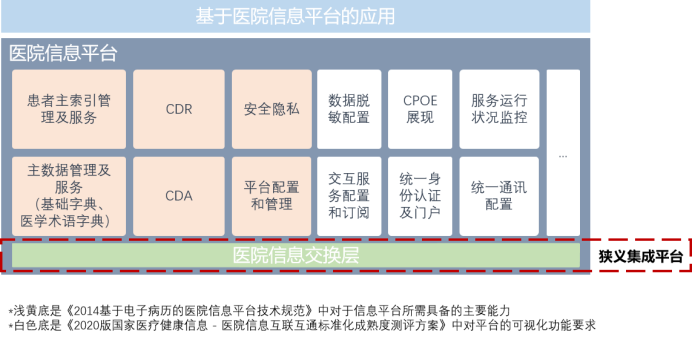

在医疗信息化领域,“集成平台”这一概念频繁出现,尤其是在文章和招投标参数中,而国家政策文件中出现的则是“医院信息平台”,两者有何关系?

医院信息平台是指“以患者电子病历的信息采集、存储和集中管理为基础,连接临床信息系统和管理信息系统的医疗信息共享和业务协作平台,是医院内不同业务系统之间实现统一集成、资源整合和高效运转的基础和载体。医院信息平台也是在区域范围支持实现以患者为中心的跨机构医疗信息共享和业务协同服务的重要环节。”

集成平台是一个支持系统之间集成的软件平台,主要用于连接两个或更多的应用程序,主要功能包括数据交换、消息路由和服务编排。

在医疗信息化中,集成平台主要定位是实现医院信息平台的信息交换层的工具和支撑,用于管理不同应用、存储等系统之间的信息交互与数据共享。

其次,要明确平台建设的“4大目的”:

1.符合国家医疗信息化的测评要求

电子病历、互联互通、智慧服务等信息化测评已成为医院提升信息化水平的核心标准,部分医院甚至将其作为信息化建设的阶段性目标。测评要求具备明确的技术规范和量化指标,例如数据共享、业务协同和信息安全等条件。以《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案(2020版)》为例,其在“5.1 应用建设情况及利用情况”明确指出“四级甲等及以上要求基于医院信息平台实现”。这使得测评这一“硬指标”成为推动医院建设集成平台的重要驱动力之一。

集成平台是否原生支持国家及行业标准,内嵌符合国内互联互通规范的关键组件(如CDA标准和数据集),以及是否支持国密算法、满足国家三级等保要求,这些在评审认证中尤为重要。

2.满足实际生产业务的集成需求

集成平台的作用不仅局限于满足政策要求,更多是用于支持医院日常运营的业务需求。在实际生产环境中,有些业务场景(比如互联网医院、自助机服务、跨机构协同等)需要从不同系统或应用中获取所需数据,以满足其业务需要。

集成平台能否适配多种交互技术协议,能够支持实时与非实时的数据交互,对于核心业务的高可用支持,以及各类业务需求的快速应对等,都会成为考验集成平台能力的关键要素。

3.降低各系统间交互的难度和成本

传统“点对点”系统集成模式开发成本高、维护复杂,通过集成平台统一对接各系统,可实现集中管理和标准化开发。这不仅大幅降低技术门槛和运维成本,还显著提升系统稳定性和扩展性。在全院集成建设中,集成平台能有效简化开发、监控、运维等环节,全面降低难度和成本,同时支持医院及区域卫生协同需求。

集成平台如果具备更低的学习门槛、有更简便的开发能力以及高效的运维管理方式,将会给医院整体信息化能效提升和建设成本控制上,带来质的飞跃。

4.提供足够的预防性技术应对

随着医疗信息化的快速发展,医院所需处理的数据种类和业务场景日益复杂,这对集成平台提出了更高的要求。例如,紧跟信创政策要求,适配国产化软硬件环境,同时预留接口以支持人工智能、物联网等新兴技术的接入,为未来医疗创新提供坚实基础。

集成平台应具备技术架构的前瞻性和持续迭代能力,能够在面对新技术或新集成需求时,通过灵活扩展演进和不断优化升级,不要“推倒重来”的粗放式更新建设,避免“打补丁”、“靠人堆”的运维困境。

最后,能掌握平台落地的“3项能力”:

集成平台在医院信息化中扮演核心角色,既要满足业务需求,又需控制建设成本。为实现建设目标,让平台真正“落地”,医疗机构需掌握“3项能力”:

1.顶层设计能力

在建设初期,医院需明确信息化发展方向与具体业务需求,将集成平台定位为信息化建设的核心枢纽。规划时应参考政策要求,确定需要符合的标准等级(如互联互通测评四乙或四甲),并分析达到这些标准所需具备的数据、服务、软件、硬件、网络等各方面的要求。

此外,建议医院结合长期发展目标,规划未来可能实现的更高标准,并为后续升级预留灵活空间。在建设过程中,应全面盘点现有系统资源,避免重复建设,优先整合HIS、EMR等核心系统,并明确交互标准,既要兼容国家规范,又要满足实际业务需求。通过集成平台的数据转换能力,合理规划交互的流程路径,提升整体效能。

顶层设计还需注重实施规划,采取阶段性策略,从基础功能逐步扩展到高级应用,确保项目平稳落地。通过建立统一治理框架和动态需求管理机制,构建开放且灵活的平台体系,不仅满足当前业务需求,还为未来的数字化转型提供坚实基础。

2.全局管理能力

在集成平台建设中,全局管理能力的高低直接影响平台持续高效运行的质量,是实现稳定运营和高效协同的重要因素。

🔹 确保医院领导作用:医院对平台建设的全局主导和掌控是否有效和正确,将会影响到平台的建设周期和成本的合理控制。

🔹 规范需求管理流程:需求管理不当易导致“僵尸业务”的出现,即开发完却不用,或上线后无人管理,引发平台的不稳定和管理上的混乱。医院需建立清晰的需求评审机制,确保每项需求有明确目标和价值。建议引入DevOps流程,实现开发、测试、运维协同,快速迭代并保证发布质量。

🔹 制定运维管理政策:保障是平台安全与稳定运行的重要基础。制定完善的巡检制度,覆盖平台运行环境、硬件设备和操作系统等关键领域,定期检查,及时发现并消除潜在隐患。通过7×24小时监控和可视化管理,结合定期巡检与应急响应,及时解决问题,确保平台高可用性,为医院信息化发展提供强有力支撑。

🔹 建立应急演练机制,通过模拟攻击、问题发现、上报与处置等全流程测试平台应对突发事件的能力,重点保障接口中断、数据异常和业务恢复。

3.技术架构能力

集成平台建设,稳定性是重中之重。平台的技术架构必须满足高可用、高性能和高扩展性的要求。根据医院的具体需求,可选择单机(热备/双活)、集群或云原生等平台架构,确保出现问题时可自动容灾秒级恢复,达到7×24小时不间断运行,保障业务连续。此外,平台还应在资源利用效率优化和项目管理精细化方面具备相关能力,为医院提供更经济高效的解决方案。

产品结构完整性上,集成平台应具备一体化和组件化的架构整合能力,能够在一个产品内实现所有集成相关功能与操作,并支持通过插件方式灵活扩展功能。这样不仅能降低实际生产环境中因结构性缺陷引发的运行风险,还能更好地适应未来的需求,提升平台的可靠性与适配能力。

集成交换技术上,平台能够将企业服务总线(ESB)、集成引擎(IE)和数据抽取与加载(ETL)等技术深度融合,构建统一高效的数据交换体系,以应对复杂多样的集成需求。同时,全面支持国际标准协议(如HL7 v2/v3、HL7 FHIR、DICOM等),实现数据的互操作性,满足院内系统集成、跨院区协作以及跨机构业务协作的广泛需求。

运维管理技术上,要做到统一的运维与监控图形化界面,打通API网关和流程引擎之间的交互衔接,结合智能化日志追踪功能,实现精准问题定位与快速解决。这不仅有效提升了数据交换与业务集成的灵活性,还为医院信息化建设提供了强劲动能,助力医院在数字化转型过程中不断优化与升级。

结语

在医院信息化建设中,集成平台不仅是信息化测评的重要工具,更是支持医院日常运营、优化业务流程以及布局未来发展的“地基”和“主动脉”。通过科学的顶层设计、规范的全局管理以及可靠的技术架构,医院能够高效应对多样化的业务场景与技术挑战,在数字化转型浪潮中稳步前行。

Odin文章评论: